1厘米的浅表凹陷,其实不过黄豆般大小病灶,但在医生的眼里,有时却可能是威胁健康的恶魔……

近日,我院消化内镜中心缪晓峰副主任医师在白光胃镜检查下,准确捕获了一处直径为1厘米的胃癌,挽救了一条生命。患者家属专程到我院找到消化内科缪晓峰副主任医师,表达了诚挚的谢意!

不放过胃镜下浅凹陷 医生揪出“幕后黑手”

据了解,这名患者今年58岁,自身无明显不适,9月到我院进行胃肠内镜体检检查。

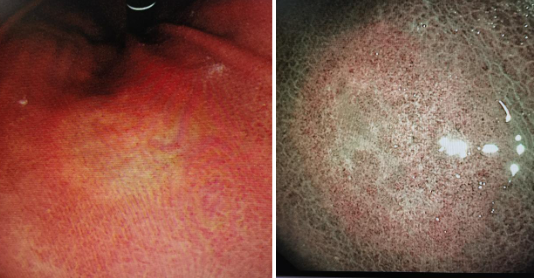

执镜的我院消化内镜中心副主任医师缪晓峰在内镜操作过程中发现,患者胃体下段位置有一处凹陷型褪色样的改变,此病变部位相较于周围显得有些不一样,就像一片浅浅的“洼地”。缪晓峰副主任医师将镜子靠近病变部位并切换为NBI光源后进一步观察,发现这片浅凹陷灶的粘膜色泽相对较苍白,表面还微微透出一点淡黄色。

凭借丰富的操作经验,他觉得这片浅凹陷灶很有蹊跷:根据粘膜病变的特点,颜色发生改变,另外结合所处的位置特殊,位于这里也是容易发生一些特殊疾病的地方,在胃体下段出现这种浅凹陷灶要高度重视。

谨慎起见,缪晓峰副主任医师在病变部位取了组织送检。病理结果证实了他的猜测,为低分化腺癌,部分印戒细胞癌。于是立即联系患者建议手术治疗。

患者及时接受了手术切除治疗,消除了更大的隐患,术后标本病理证实为病灶局限于黏膜层的低分化腺癌,部分印戒细胞癌。

什么是印戒细胞癌

印戒细胞癌属于低分化腺癌,约占胃癌的9.9%,恶性程度非常高,是胃癌中最不乐观的一种。由于胃印戒细胞癌对各种化学疗法均不敏感,所以临床治疗很难奏效。而手术切除肿瘤,临床上有一定的效果。

但它有一个很讨厌的地方,就是生长较为隐蔽,易在胃壁呈弥漫浸润性生长,即最先在胃部粘膜下方生长,所以,一般情况下在早期的时候难以发现,临床漏诊率高。等到发展到一定程度才开始往上长,当在胃粘膜上能看到它的时候,这个时候往往意味着癌症已经到了晚期。

“患者非常幸运,发现得及时,如果晚一些发现,后果不堪设想。”消化内镜中心科主任陈崧主任医师感叹道。

胃粘膜下褪色性浅凹陷改变,要警惕

缪晓峰副主任医师介绍,在胃镜检查中经常会发现胃粘膜出现褪色性浅凹陷改变,提示可能存在5种疾病:

1.局灶性萎缩;2.未分化癌;3.胃MALT淋巴瘤(胃粘膜相关淋巴组织淋巴瘤);4.胃底腺型胃癌;5.疤痕。

那么怎么区分形形色色的它们呢?

当观察到的褪色浅凹陷灶病变边界相对清晰时,应警惕排除未分化癌的可能性,然后考虑局灶性萎缩、MALT淋巴瘤;当发现边界不规则的褪色浅凹陷灶时,应首先考虑局灶性萎缩可能,然后再与MALT淋巴瘤、未分化癌鉴别。这些不同性质的病灶需要内镜操作医师具有比较丰富的操作经验和熟练的技巧反复观察才不容易被忽略。

胃镜检查, “火眼金睛”来帮忙

随着内镜技术的迅猛发展,目前具有窄带光谱光源的新型电子染色内镜已经逐渐取代了原先的普通白光内镜,这些技术包括内镜窄带成像技术(NBI),蓝激光成像技术(BLI),光学增强技术(i-scan)等,它们都可以通过特殊光学成像原理来显示粘膜微小结构或血管,更有助于内镜操作医师及时发现还比较“隐蔽”的早期病变。

我院消化内镜中心目前采用的就是其中两款主流机型,奥林巴斯NBI内镜和富士蓝激光BLI内镜。这些年又引进了放大内镜,通过变焦镜头可以将内镜下的物像放大80-150倍,可以更仔细观察粘膜表面腺管开口、微血管等微细结构的变化,有利于判断粘膜病变的病理学性质,明确病变浸润范围及提高活检精准性。

“发现一例早癌,抢救一条生命,幸福一个家庭。”专家提醒:如果反复出现上腹胀痛、恶心呕吐、嗳气、反酸烧心等症状时,千万不要掉以轻心,建议做胃镜来进行检查。

另外,患有慢性萎缩性胃炎、胃息肉、胃溃疡或幽门螺杆菌属于胃癌的高危人群,特别是40岁以后,最好主动定期做胃镜检查,尤其是有胃癌家族史更应该重视胃癌筛查。

版权所有:福建省级机关医院 | 闽ICP备05029496号-1 |

版权所有:福建省级机关医院 | 闽ICP备05029496号-1 |  闽公网安备 35010202000223号 | 监督举报电话(班内):0591-87270661

闽公网安备 35010202000223号 | 监督举报电话(班内):0591-87270661