血栓形成是指血管中形成血凝块的过程。这个血管可以是任何静脉或动脉,例如深静脉(静脉)或冠状动脉(动脉)。血凝块本身被称为血栓,血栓一旦形成,就会减缓或阻塞正常的血流,甚至可能脱落并随血液流动至某个器官。临床有多种疾病影响这三方面,如恶性肿瘤、心血管疾病、手术、创伤、孕产妇等患者均容易引起血栓事件的发生。

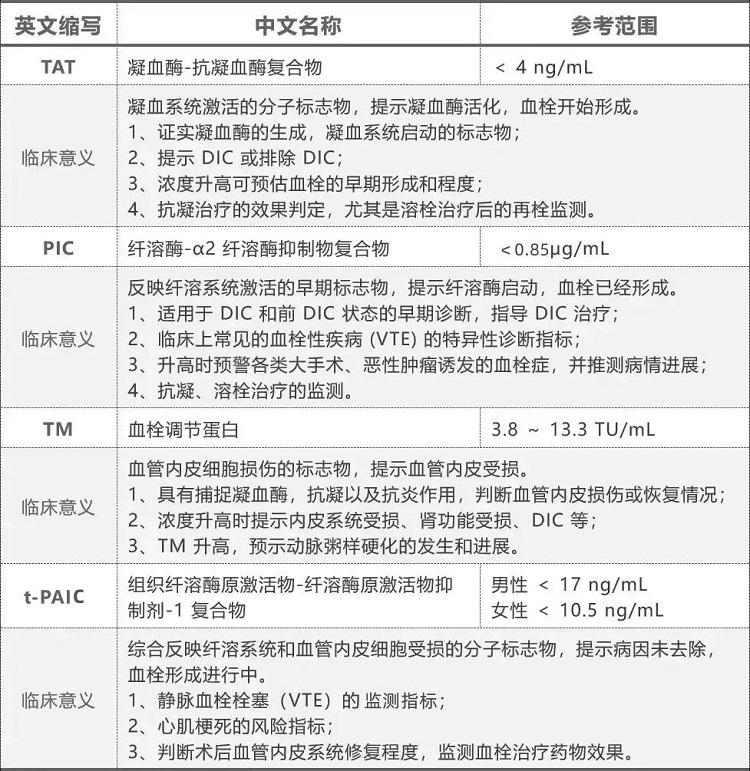

研究已经证实机体处于血栓前状态时,血管内皮、凝血和纤溶系统已经发生改变,TAT、PIC、TM和t-PAIC是反映机体血管内皮、凝血和纤溶系统早期改变的有效指标,适用于各临床学科血栓高危人群血栓早期诊断、风险评估和治疗疗效评价及健康人群血栓风险筛查。

如何尽早有效防治血栓?测定很重要!血栓四项测定了解一下。

血栓四项临床意义

围手术期的血栓风险评估:联合D-二聚体监测,TAT、PIC持续升高提示血栓风险高;

围手术期的出血风险的辅助评估:联合凝血四项,TAT未明显升高时、PIC持续升高提示出血风险高;

抗凝治疗的疗效监测、再栓风险评估:抗凝治疗有效患者则TAT出现明显下降,可降到正常范围;抗凝治疗后TAT持续性增高不降,提示血栓风险未下降,或提示抗凝不足需要调整治疗方案(注:目前TAT应用于利伐沙班、低分子肝素的抗凝治疗的监测已有文献支持);

急性和慢性血栓的鉴别诊断:患者处于血栓急性期时,凝血、纤溶系统持续激活,TAT、PIC持续偏高;患者处于血栓慢性期时,凝血、纤溶系统逐步恢复,TAT、PIC明显下降,部分可降至正常范围;

溶栓治疗的疗效评估、再闭塞风险评估:PIC、TAT在溶栓后2-3个小时内达到峰值,随后逐步下降。如PIC溶栓后持续性增高不降提示出血风险高,如TAT持续性增高不降提示再栓风险高。

哪些人群需要进行血栓早期筛查

1.健康体检:50岁以上人群筛查TAT和TM,评估血栓风险。

2.血栓高危人群:定期监测TAT+PIC ,用于血栓风险评估。

3.使用抗凝、抗纤溶、溶栓药物的患者:监测TAT、PIC并结合PT-INR、D-二聚体、FDP等指标判断治疗疗效。

4.D-二聚体升高,无法判断是纤溶亢进还是DIC时可应用血栓四项具体评估。

5.不孕症、妊高症:监测TAT和PIC,并结合D-二聚体等指标评价体内凝血纤溶功能,制定抗凝治疗方案。

6.手术后:监测PIC和t-PAIC,并结合D-二聚体等指标和临床表现预测血栓风险。

7.存在感染、肿瘤、大面积创伤等高危患者,应定期监测血栓四项评估微血栓内皮状态。

基于已掌握的循证医学证据,以下七类人群多为静脉血栓栓塞症( VTE )高风险,应重点关注评估和预防的质量:

6.妇科和产科患者:妇科患者,及妊娠和产褥期患者等;

7.住院时间较长或年龄较大患者:入住眼科、耳鼻喉科、口腔科等住院时间≥14d,或年龄 ≥70 岁的患者等。

想要“栓”不住,除了适当运动、合理补充水分戒烟、戒酒、减肥等别忘了筛查血栓四项噢。

健康贴士

版权所有:福建省级机关医院 | 闽ICP备05029496号-1 |

版权所有:福建省级机关医院 | 闽ICP备05029496号-1 |  闽公网安备 35010202000223号 | 监督举报电话(班内):0591-87270661

闽公网安备 35010202000223号 | 监督举报电话(班内):0591-87270661